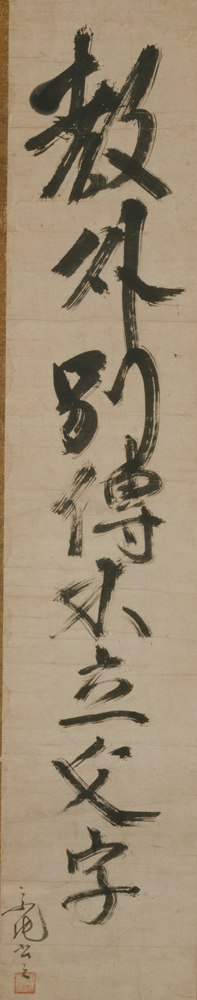

一行書「教外別伝不立文字」

一休宗純

室町時代 15世紀

紙本墨書

東京国立博物館蔵

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp)

通常は「不立文字(ふりゅうもんじ) 教外別伝(きょうげべつでん) 直指人心(じきしにんしん) 見性成仏(けんしょうじょうぶつ)」を達磨大師の「四聖句」と呼ぶ。文字や言葉を介さず、経典もアテにせず、直接仏としての心を示し、それぞれに具わった仏性を見て(現して)仏に成る、というのである。これは達磨自身の言葉というより、禅の初祖に相応しい聖句として宋代にまとめられたようだ。これにより、釈尊以来の拈華微笑(ねんげみしょう)の伝法も守られ、重視する経典の違いによる反目も避け、坐禅瞑想を基本に置いた一筋の道が続くことを願ったのだろう。

ところが中国から日本に伝わった禅は、一休さんの時代、他宗と共に危機に瀕する。応仁の乱に至る南北朝の戦乱で道場は閉鎖され、一休宗純が修行したのは道場ではなく、通常の寺(安國寺)だ。しかも当時の禅宗本山には千人単位の僧がいて武装していた。そんなとき、壊滅した法堂の復興のために大徳寺に入ったのが一休宗純である。

一方でこの時代は、明の永楽通宝が一般社会にまで広まり、物々交換から貨幣経済へ移行する時期でもあった。一休の兄弟子である養叟宗頤(ようそうそうい)は商人など都市民にも講義の聴講や入室(にっしつ)参禅を許し、免許皆伝を意味する印可状まで乱発していたらしい。そしてその代償として多額の香銭を得る。一休はこれを「売禅」と呼び、辛辣に批判している。

一休自身、師の華叟(かそう)から出された印可状を破り捨てたとされ、最晩年を過ごした酬恩庵(しゅうおんあん)には「仏岳破証明書」なる文書が二通残っている。これはいずれも破られたという証明書の内容を詳細に誌したものだ。

破り捨てたという逸話は、『一休和尚年譜』永享九年(一四三七)条にもあるが、じつはこの印可状、華叟に参禅していた宗橘(そうきつ)夫人に預けられ、更にそれが文安五年(一四四八)、あらためて破られたとの記録もある。

詳細はいずれにしても、一休が印可状に依らない立場を取ろうとしたことは間違いあるまい。『年譜』によれば、鴉(からす)が鳴くのを聞いて悟ったと思った一休は、その見処(けんじょ)を華叟老師に示し、「そんなものは羅漢の境涯だ」と言われる。「私は羅漢で結構です。本物の作家(さっけ・※)になどなりたくありません」と答え、その後印可状を拒否するのである。

以心伝心、拈華微笑などと言うが、いったい師匠の仏法が百パーセント弟子に伝わることなどあり得るのか。おそらく一休は、八割程度の「羅漢」こそ相応しいと考えたのではないだろうか。

印可状を破り捨て、遂に弟子にも印可状は出さなかった一休が書く「教外別傳 不立文字」。それはもう経典の言葉の否定ではなく、悟りを証明するという印可状の文字や言葉の否定ではないか。

確かに文字は誤解を招き、新たな拘りを作りもする。しかし一休の書く文字からは怒りを含んだ強い気迫が芬々と起ち上がってくる。

人間に完成はなく、羅漢の自覚こそ原点と、一休は考えていた気がする。

※禅の世界での「作家」とは、禅の熟達者、指導者を指す

2025/05/01墨 2025年5・6月号 293号(芸術新聞社)