この本に収められた写真たちの撮影期間は約三十年にも及ぶ。三十年を一律に語るのは無謀なことだが、逆に期間が長いぶん、六田さんの変わらない部分が見えやすいのかもしれない。

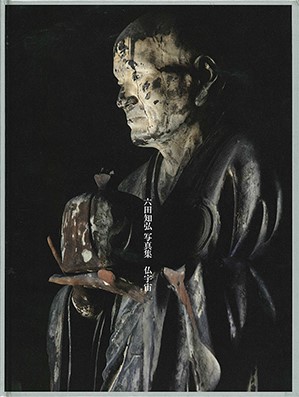

冒頭を飾った無著の写真。私はその撮影秘話を伺ってなにより六田さんの一貫した姿勢や傾向を感じた。是非ともご紹介したい。

このときはけっこう「アンテナが立ち」、「午前中はライティングしてかなりいいものが出来たと思っていた」らしい。ところが昼頃に、大学時代の友達から電話が入った。撮影中のため出られなかった六田さんは、食堂に行ってから折り返し電話を入れた。聞けばその友人、「二、三日まえに右脚を付け根から切断した」という。会話を終えて撮影現場に戻りながら、六田さんはこの話に相当「動揺した」らしい。

動揺と聞けば、なにをするにも良いイメージには聞こえないかもしれない。しかし六田さんは、他のスタッフがすでに北円堂で世親像のライティング準備にかかっていたのに、動揺のため、独りで自然光の中に佇む無著像のところへ戻った。その姿はご覧のとおりだが、六田さんに言わせれば、そのとき自分は「意識が下がっていた」から憧れの無著の秘密に出逢い、こういう写真が撮れたのだそうだ。

彼に一貫しているのは、この日常の意識が下がる「虚心」とも言うべき状態を、むしろ待ち望んでいることだろう。処女作『ひかりの素足――シェルパ』の頃から、彼はこの世界を裏打ちするが如き異界を見据え、自分が「受信器」になれたと感じたとき、その異界が勝手に写り込んでくれる体験を繰り返してきた。ヒマラヤの村で毎晩、地鳴りのように轟く谷川の水音を聞いて眠りながら、彼は二つの世界の媒(なかだち)する技を身につけたのだろうか。

禅的には「無一物中無尽蔵、花あり月あり楼臺あり」などと言うが、無一物とは彼の言う「受信器」状態だろう。そうなるとそれまでは「秘密」として見えなかった世界が俄かに眼前に展(ひら)けてくる。それは「他力」とさえ呼びたい境地だが、我々禅僧は苦労して坐禅でそれを体験する。きっと六田さんは、カメラを構えて日常の意識を下げ、被写体の周りを浮遊しているだけでそんな状態になっていくのだろう。

総じて彼の撮しとる仏像や仏具、種々の調度品などには、日常を支える序列やヒエラルキーが空亡している。如来も天邪鬼も同列だし、「国宝も廃寺の仏像も、青空市の露店で買ったというチベットの仏様も、あるいは仏も鬼も、皆おんなじですよ」と彼は笑う。もっと言えば、「ヨーロッパ中世のロマネスクの教会だって」同じように特殊な時空だし、「壁」や「蓮」、「水」や「石」だって変わらない。「要は出逢ってシンクロするだけ」なのだそうだ。結局彼にとっての写真は、自己表現であることを完全に放棄され、むしろ彼自身の異界との邂逅記録のようなものになってきている。そしてそれを待ち望む人々は、いよいよ増えているのである。

ただ仏像については、子供の頃からそれを特別視しないほど馴染んでいたことも確かだ。「特に仏像のときは、意識が下がりやすい」と六田さんは言う。饅頭屋に生まれた六田さんは、祖父に連れられてよくお寺巡りをしたらしい。近所だった當麻寺が彼の仏像の原点だそうだが、当然それは変化する自然光の中での姿だ。どの角度からどんな光で見たらいいのかはそれぞれの仏像について子供の頃から知っていたという。「仏像のもっている秘密の部分」と彼は言うのだが、「それを受信して自分自身が驚く」ことこそ仏像に向き合う醍醐味だ。その驚きを共有してほしいからこそシャッターを切るというのである。

祖父には饅頭屋を継ぐことを期待されながら、早稲田の教育学部に学びつつ夜間の絵画学校に通った。その時代に友人の部屋に貼ってあった土門拳のポスターが写真の道へ進む引き金になった。それは室生寺の十一面観音だったそうだが、おそらく六田さんに撮された被写体たちはその都度秘密を覗かれ、恥ずかしがりながらも次の引き金となる秘密を快く与えていったのだろう。肌ざわりや匂いまで晒しながら、被写体たちはとっておきの自然体を彼だけに見せたに違いない。

それは当然、カメラを持った六田さんの「意識が下がり」、日常の感覚を離れていたからだ。彼はいわば瞑想のなかで被写体と交接し、その露わで共時的な自然体を我々にも惜しみなく見せてくれる。

雲岡の石仏の写真を見つめて六田さんが言った。

「これはたぶん戦に敗れた人たちや罪人たちに彫らせたんだと思いますけど、強制的に彫らされるうちに、彼らも仏を感じたんじゃないでしょうか」

なるほど。それは嫌々ではかくまで気高くは彫りえないという、唯心的な技術観であると同時に、自らもそうした秘密を崇めつつ撮るのだという意図せぬ告白になっている。

そしておそらく六田さんは、仏像はもちろんどんな被写体も、特定の人々を「救う」ことができると確信しているのだろう。

彼は「アンテナ」を立て、いつだって被写体の発する周波数に慎重にチューニングしていく。写真撮影は、六田さん自身の企画の他に、出版社や美術館、博物館、JALや古美術商、時には個人のコレクターからの依頼であったりもする。当然、チューニングの前段階で彼らの要望は折り込み済みである。

そうしてチューニングが済むと、長い歴史の奥底からそのもの固有の光が浮かび上がってくる。この本の中にはそれぞれ周波数の違う無数の光が採集され、お互い邪魔せずに輝いている。

六田さんは仏教にも相当詳しいが、これが『華厳経』の教主毘盧遮那仏(ヴァイローチャナ)の光明であることには気づいているだろうか。日本の総国分寺、彼の故郷にも近い東大寺に建立されたいわゆる奈良の大仏である。

それぞれ違う個々が重々無尽に関係し合い、関係し合いながらもお互いの在り方を妨げない(事々無碍法界)。宇宙全体が個のなかに包含され(一即一切)、むろん宇宙は一切の個を包み込む(一切即一)。

「仏宇宙」とは、たぶん毘盧遮那仏の光明に照らされた万象のことなのだ。してみると、撮影中の六田さんは仏の「一隅を照らす」光をどこまでも媒(なかだち)してくれている。彼がある種の優れた媒であることは確かだが、菩薩なのかどうかは、私にはまだわからない。

2020/03/03六田知弘写真集 仏宇宙 Tomohiro Muda Buddha Universe

書籍情報