はじめに

通常、仙厓義梵(せんがいぎぼん・一七五○~一八三七)といえば、書画に長けた洒脱(しゃだつ)な禅僧として知られる。もっと言えば、四十歳で博多聖福寺の住職になってからの、「博多の仙厓さん」としてである。

天保八年、八十八歳で遷化した仙厓和尚は、四年後に仁孝天皇より「普門圓通」禅師と諡(おくりな)される。これもまた後半生の観音信仰に因んだ命名と言えるだろう。しかし本稿では、洒脱や圓通、普門などといった熟(こな)れた人格になるまえの、若き修行者としての仙厓を描いてみたい。峻厳(しゅんげん)であるがゆえに時に自棄(ヤケ)を起こす問題児だった側面も紹介できればと思う。

『維摩経』仏道品には、「我見も須弥山のように大きいものほど、よく無上の菩提心を起こすことができる」とあるが、おそらく若き仙厓義梵は、その出自、また表現者ゆえの大きすぎる自我に、人一倍苦悩したのではないか。「渋柿のそのまま甘しつるし柿」などとも言うが、人間の場合はけっして「そのまま」で円熟するわけではない。苦しみながら渋を再生産するような悪戦苦闘の日々があったはずで、そんな仙厓和尚の横顔が覗ければ本望である。

仙厓の出自と忘れ得ぬ場所

美濃の小作農、井藤甚八(いとうじんぱち)の子として生まれた仙厓は、十一歳で得度して在所に近い清泰寺の小僧になる。諱(いみな)の「義梵」を授かるのである。尋常ならざる向上心を示し、十二歳ですでに不眠不休の臘八大摂心(ろうはつおおぜっしん)を経験したとされるが、こうした奮闘努力の人には往々にしてそうしない人への侮蔑が生まれ、ある種の傲岸(ごうがん)さを纏(まと)わせてしまうものである。また無謀とも思えるその挑戦の背景には、貧農に生まれたことへの劣等意識がどこかに潜んではいなかっただろうか。

十九歳で武蔵国永田の東輝庵(現・横浜市宝林寺内)に掛搭(かとう)し、「毒月船(どくげっせん)」と称された月船禅慧(ぜんね)の許で本格的な修行に入る。やがて仙厓も末端に含めた四人が東輝庵四天王と呼ばれるようになるが、先輩の三人は肥後の太室玄昭(たいしつげんしょう)、相馬(そうま)長松寺や三春(みはる)福聚寺に入る物先海旭(もつせんかいきょく)、そして鎌倉円覚寺中興の祖といわれる誠拙周樗(せいせつしゅうちょ)である。わざわざ紹介したのは他でもない、彼らこそその後の仙厓の命運を大きく左右したと思えるからである。

仙厓は十九歳から三十二歳まで、つまり師の月船が遷化するまで東輝庵での修行に励むのだが、二十六歳のときに一つの転機を迎える。得度した清泰寺から東輝庵に、住職派遣の依頼が来たのである。

得度の師である空印円虚(くういんえんきょ)は、すでに四十五歳で本山妙心寺の第三七二世(管長)に就任し、住職は瑞巌唯諾(ずいがんいだく)に譲っていた。その瑞巌が住職を退隠するつもりで後継候補を求めたのである。

この話を漏れ聞いた仙厓は、当然自分に声がかかると思ったに違いない。しかしあくまで建前は「住職派遣の依頼」で、老師の奨める者を、ということだ。毒月船は「香厳上樹(きょうげんじょうじゅ)」の公案を与えて仙厓を試したが「再考せよ、小器になるな」と叱咤して許さず、清泰寺には別な弟子を送り込んだ。

師匠とすれば大器を見て取り、最後まで仕上げたいと思ったのだろう。しかし親の心子知らず、受業寺へ戻れなかったばかりか、師匠に承認されなかったという不満は自暴自棄を招いた。一説には香厳和尚の故事の如く、愛蔵していた書籍や写本、帳面や筆硯までもすべて燃やしたという。

すでに仙厓二十二歳のとき、先輩の物先は東国相馬長松寺の住持として退出していた。二十八歳のときには太室も九州へ去り、五つ年上の誠拙も円覚寺塔頭正伝庵に入る。むろん三人は月船の印可を得ての退出である。自棄になった仙厓は東輝庵の裏山、墓地の一角の崖の横穴に筵(むしろ)を持ち込み、そこで勝手に独り暮らしを始めたとも伝わる。これが如何に和合を乱す振る舞いであるかは、道場生活の経験がなくともお判りだろう。しかも仙厓は、穴蔵の周囲を徹底して掃き清め、村に出て野良仕事や工事人夫を手伝い、托鉢で暮らしていたという。「手がつけられない」とはこのことである。

思えば「仙厓」という道号には、墓地の崖で仙人のように暮らす自分を揶揄する気分も感じる。実際「山カンムリ」のついた号や落款も、初期だけでなく後年もときどき使っている。おそらくこの時期は仙厓にとって、肝に銘ずべき忘れ得ぬ日々なのだろう。

三十歳で師匠の代参も務め、講座も受け持ったという仙厓だが、本人は「物知り虚仮(こけ)の戯言(たわごと)」として自らを肯んぜず、そうこうするうちに天明元年(一七八一)六月、月船禅慧が八十歳で遷化してしまう。最後は誠拙と仙厓とで看取ったというが、行くところも帰る場所も失った仙厓はほどなく東国行脚に旅立つことになる。

三宅酒壺洞氏の『仙厓年譜』によれば、仙厓はこの年美濃清泰寺の住職に推挙され、美濃に出向いたらしい。しかし貧農の出身だとして檀家総代河村甚右衛門(武家)の反対に遭い、叶わなかった。おそらく東国行脚は、この悔しい体験のあとではないだろうか。

なぜ東国だったのか……。そこは天明二年(一七八二)から壮絶な飢饉だった。数年来の冷害で収穫が激減し、餓死者が続出。やませ(初夏に吹く冷たい偏東風)の影響もあって北へ行くほど被害は酷く、弘前(ひろさき)藩だけで餓死者は八万とも十三万とも伝わる。天明三年の三月には津軽の岩木山(いわきさん)が噴火し、さらに七月には浅間山(あさまやま)が噴火する。土石流による死者だけでも二千名近いが、この噴火によって飢饉は更に広範に及んだ。

仙厓が東国を行脚したのは、天明何年かははっきりしない。しかしいずれの年だとしてもそこは地獄の様相だったはずである。おそらく仙厓は、貧農の息子として、農民たちが苦しむ地獄へ向かったのではないだろうか。そして東国には、十六歳も年上の先輩、物先海旭がいた。物先は明和八年(一七七一)相馬長松寺に出世したが、天明七年(一七八七)には月船を継いで東輝庵の師家に就任している。仙厓が奥州に向かうのはその間のことである。

東国に遺る「気迫」

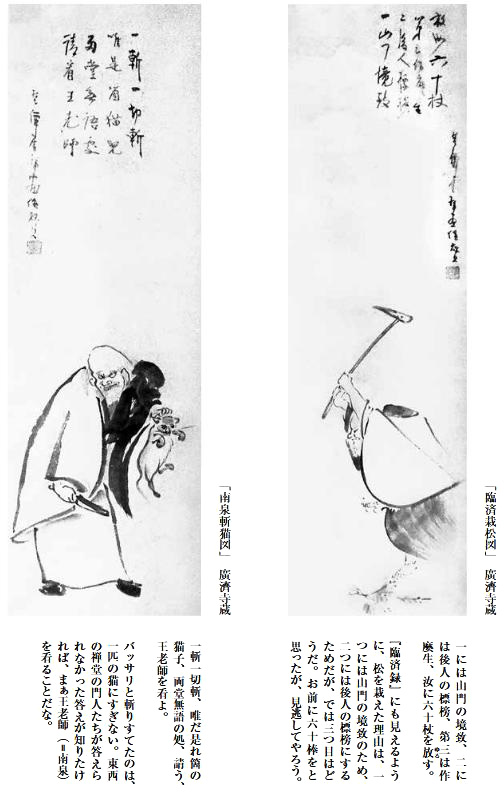

東国に仙厓が明確に残した足跡は私の知るかぎり三箇所である。一つは私の住持する福聚寺本堂の聯(れん)、次は福島市滿願寺の「石鞏図(せっきょうず)」、そして宮城県石巻(いしのまき)の廣濟寺に残る「臨済栽松図(りんざいさいしょうず)」と「南泉斬猫図(なんせんざんみょうず)」だ。ほかに宇都宮の道場で法論を挑み、徹底的に論破した相手に闇討ちで袋だたきにされたとか、二本松で『臨済録』を講じて好評を博したとかの話は残っているが、証拠だてるモノは見ていない。

いずれも洒脱や圓通とは程遠く、むしろ凄みさえ感じさせるモノたちだが、順に見ていきたい。

まずは福聚寺の聯だが、興味深いのは仙厓がやってきた天明年間、福聚寺には本堂が存在しなかったことだ。天明元年に庫裡もろとも焼失し、残ったのは本尊と十一面観音、そして過去帳と枝垂れ桜の古木くらいだろう。そこにやってきたのが仙厓だった。当時の住職は後に物先から印可を承ける大信智達(だいしんちたつ)だが、発災後の窮状を救うためか、物先も相馬長松寺から本寺である福聚寺に来ていた。

三春町には仙厓の師月船の住した高乾院もあったが、物先の住した長松寺は福聚寺末であったため、本寺の被災を座視できずに福聚寺に「遁居(とんご)」していた物先を訪ねたのだろう。聯や禅画を残した寺には相当期間滞在したものと思えるが、石巻の廣濟寺に「半才程」と伝わる以外に詳細は分からない。火災後の復旧や大先輩の寺であったことを鑑みればやはり暫く居たのではないか。

左右の聯に仙厓は次のように書いた。「霊山拈華一場敗闕(りょうぜんねんげいちじょうノはいけつ)」「多子分座満面慙紅(たしぶんざシまんめんざんくス)」。霊鷲山(りょうじゅせん)で釈尊は華を拈じ、ひとり微笑した摩訶迦葉(まかかしょう)に法を伝えたとされるが、あれは大失敗だ。多子塔の前で摩訶迦葉に座を分かち、袈裟で隠してこそこそ付法したようだが、まったく恥ずかしくて顔まで紅くなる、というのである。

まもなく東輝庵を引き継ぐ物先の前で、何という大胆不敵。要は伝統的な「密付」の在り方を批判しているわけだが、再建後の本堂にそれを掲げたということは、物先や大信もこの考えを共有していたということだろうか。いずれにせよ後輩に聯の文字を書かせたことじたい、物先の深い慈愛を感じさせる。

当時の物先海旭は、相馬と三春を行き来しながら師匠月船の遺稿集作りをこつこつ進めていた。火事からの復旧作業はあったにしても、遺稿集作りは物先が自らの務めと心得た大切な仕事ではなかっただろうか。二巻組『武渓集(ぶけいしゅう)』は、天明二年に松江藩主松平不昧(まつだいらふまい)公から「後書」をもらい、翌三年、おそらく仙厓が三春に来た前後に刊行されている。今も福聚寺には、物先が几帳面な文字で朱筆を入れた『武渓集(ぶけいしゅう)』と、月船自筆の偈などを丁寧にスクラップした『白蘋紅蓼(はくひんこうりょう)』が残る。

物先のそうした無私なる作業に接し、仙厓はいったい何を感じただろうか。

「大悲」を育む北への彷徨

次に残る足跡は福島市黒岩の滿願寺である。それ以前、二本松で『臨済録』を講じたとも言われるが、詳細は分からない。滿願寺で仙厓は「石鞏図(せっきょうず)」を描いた。石鞏慧蔵(せっきょうえぞう)は元々猟師で、山の中で鹿を逐(お)っていて馬祖道一(ばそどういつ)に出逢い、簡単にいえば鹿など逐わずに自分自身を仕留めよと諭され、その場で馬祖の弟子になったとされる人だ。

雲水が弓箭(きゅうせん)を構え、虚空を狙うその絵には、素人の私でも画才を感じる。しかし仙厓は、いったいなにゆえ「石鞏図」など描いたのだろうか。思い浮かぶのは石鞏が猟師のプライドとも云える弓箭を持ち続けていたこと。弓箭が狙うのは本来「自己」であることは間違いないが、貧農出という出自ゆえに清泰寺住職になれなかった苦い体験から、仙厓は出自への差別を跳ね返す胆力を、石鞏の勇姿に期したのではないだろうか。

彷徨(ほうこう)めいた行脚は更に北へと向かう。仙厓自筆の歌集『捨小舟(すてこぶね)』には「塩竃(しおがま)より松島へ渡(わた)る舟中実景」と題された歌があり、そのときかどうかは不明なものの、仙厓は天明年間に石巻の廣濟寺に逗留する。そして描き残したのが「臨済栽松図(りんざいさいしょうず)」と「南泉斬猫図(なんせんざんみょうず)」である。

廣濟寺には他に、日天掃除の雑巾で書いたと伝わる「古渡山(ことざん)」の山号額も残っているが、この額には「扶桑最初禅窟僊厓拝書」とあるから後年のものだろう。仙厓と交流のあった住職が誰なのかは不詳だが、掛け軸の箱書きには「半才程逗留」とあり、もしかすると仙厓は、夥(おびただ)しい餓死者の埋葬などのため、本当に半年程いたのではないかと思えてくる。

廣濟寺の周囲にも餓死者は多く、境内には高さ六メートル余りの供養塔がある。主には天明三年の凶作による餓死者だが、他に文化年間(一八〇四~一八一八)まで続く飢餓の犠牲者、また多くの行き倒れなども併せて埋葬されたという。当時は遺体の損傷も酷く、悪臭を放って犬猫も食うため、まとめてここに埋められたと、濟渡惠啓(さいとえけい)師(先住職)は仰る。そう聞くと、仙厓の「半才程逗留」も俄かに現実味を帯び、また「臨済栽松図」などは埋葬のための穴を掘る姿に見えてくるのである。

巷説(こうせつ)だが、仙厓は北上川(きたかみがわ)の畔で行き倒れて死にかけ、すんでのところで助けられたという話も残る。北上川といえば廣濟寺からもほど近い。助けられてから寺に逗留したのか、寺を出てから遭難したのかは判らないが、いずれにせよ天明年間の東北は、地獄の様相だったと言えるだろう。仙厓はそこを道場と定め、農民、いや人類への大悲を育んだと思えるのである。

渋が旨味に変わるとき

私が想像するその後の行脚ルートは、東北から越後、そして美濃へとまわり、鎌倉(円覚寺で誠拙と逢う)、横浜(東輝庵で物先と逢う)、東海道で滋賀(長浜の安楽寺で「書蹟屏風」を書く)を経て、遂に上洛という道筋である。天明七年(一七八七)中に京都に入ったことは判っている。

鎌倉円覚寺や横浜東輝庵に行ったのは、むろん誠拙や物先と再会するためだが、おそらくそこで仙厓は、美濃での大悟の体験を検証したかったのではないか。本稿の最後に、故郷美濃に触れておこう。

いろんな話が入り乱れて伝わるが、美濃に入った仙厓は「無門庵」という庵に住み、物乞いや浮浪者など無頼な人々の出入りも受け容れていたらしい。一説にはその庵を藩の役人が来て取り壊したから、ともいうのだが、とにかく仙厓は役人に睨まれる存在になり、時の家老と美濃への決別の戯(ざ)れ歌を書いた。

「よかろうと思ふ家老が悪かろう もとの家老がやはりよかろう」

「から傘を広げてみれば天が下 たとえ降るとも簑(美濃)はたのまじ」

しかし一方で仙厓は、天明七年八月に授業師である空印円虚の遷化を知り、自殺を図ったともいわれる。空印和尚との再会や接触については伝わらないが、元々空印和尚が植林を計画した汾陽寺(ふんようじ)の山番として父甚八が雇われ、そこに出入りするうち空印に望まれて徒弟になったというのだから、関係は悪くないはずである。後継住職になれなかった怨みはあるとしても、幼い頃から長く世話になった学徳豊かな師僧である。むろん自殺は未遂に終わり、陽の光を見て大悟したと伝わるのだが、故郷への妄執や出自への怨み、強すぎる承認欲求など、あらゆる桎梏(しっこく)から仙厓はこのとき解放されたのではないだろうか。その後の行脚はもはや『華厳経』の善財童子の如く、菩提心を磨きつづける旅であったに違いない。

天明七年十月に仙厓は鎌倉の誠拙周樗を訪ねた。おそらくその邂逅(かいこう)は、祝福に満ちたものであったに違いない。続いて仙厓は、その年東輝庵の師家を継いだばかりの物先海旭を訪ねるのだが、ここではなんと四十八日間『無門関』を講じることを命じられる。年長の兄弟子の、この上もない歓待ぶりであった。

そして更なる祝福が最年長の兄弟子太室玄昭からもたらされる。当時太宰府戒壇院(観世音寺)の看坊であった太室は、栄西禅師の由緒寺、博多の聖福寺が後継住職を探していることを知って仙厓を推挙してくれたのである。

あとは皆さんご存じ「博多の仙厓さん」が、まずは厳粛に登場する。三十九歳で父甚八を見送った仙厓義梵はほどなく九州へ旅立ち、翌年には聖福寺第一二三世となる。

因みに後に仙厓が誌した「自誡」には次の五つがある。「豊侈(ほうし)を尚(たっと)ばず」「尊卑を問わず」「座位を論ぜず」、これらは仙厓の信念とも云える思いだろうが、続く二つは「公事を談ぜず」と「人の短を語らず」。公事とは公の政権のこと。若き日の苦渋はそうして抑えられ、やがて寒風のなか、甘くて旨いつるし柿になる。

季刊 禅文化 265号

【特集】僊厓(せんがい)―洒脱と禅―

僊厓 その生涯 細川白峰

「渋柿」時代の仙厓義梵―洒脱以前の身心行脚― 玄侑宗久

禅修行からみる仙厓―『十牛図』を手がかりとして― 松竹寛山

仙厓 無法の禅画と笑い 中山喜一朗

風俗画に見る教訓 八波浩一

幻住菴と仙厓和尚 山根玄眞

❖図版 仙厓 無法の禅画と笑い

2022/07/25季刊 禅文化 265号