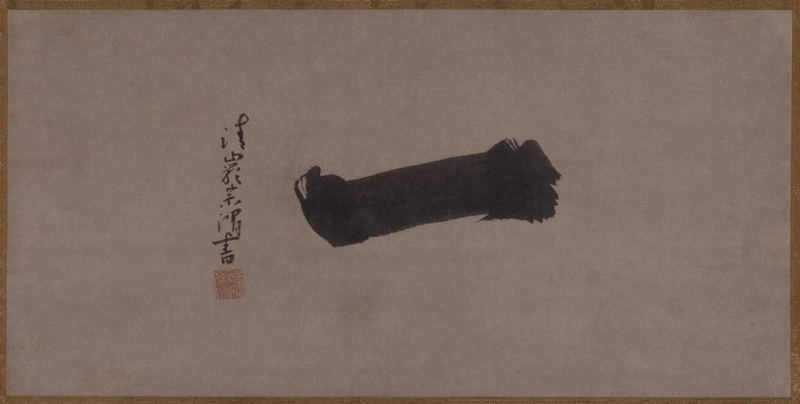

清巌宗渭筆「一」一大字

清巌宗渭

慶應義塾蔵(センチュリー赤尾コレクション)

https://objecthub.keio.ac.jp/object/298

最近は自他の違いに目を向け、多様性を尊重するのがトレンドらしい。禅もむろん同様の立場だが、「多」を尊重するためにもその源の「一」を体験せよと執拗に迫る。「多」の源の「一」を知らないと、いつでも「多」は源を忘れて争いかねないからである。

『旧約聖書』創世記には、原初の薄闇に向かって神が「光あれ」と告げ、やがて光が差し込んで昼と夜が分かれたとある。つまりまったく分節のなかった茫洋たる「一」が、光と名前によってきっぱり二分されたのである。存在は光によってまず形を現し、更に名づけによって決定的に周囲から分断される。

『老子』三十九章には、「万物は一を得て以て生ず」とあるが、老子はこの「一」を、「玄」とも「道」とも呼び、すべてを産みだす母にも喩える。同じものを荘子は「渾沌」、「無何有(むかう)の郷(さと)」などと呼ぶが、「無何有」とは「何も有ること無し」。これが陰陽を孕(はら)みつつ二になり三になり、瞬く間に「多」を形成するのである。

さて「一」の体験とはどういうことだろう。『華厳経(けごんきょう)』には釈尊が深い禅定によって至った境地が示されるが、創世記とは逆に「多」に溢れた日常から始原の「一」に向けて遡及していく。禅定の深まりとともに万物は混融して一体になり、全てはつながって連動しながら蠢きだす。人は日常の意識から遠く遡(さかのぼ)った薄明のなかで、名も失い、形もなくして蠢く始原の「一」に出逢うのだ。これが『華厳経』「菩薩十住品」の「一は即ち是れ多、多は即ち是れ一」である。

釈尊は七晩八日の坐禅の果てにその「一」に出逢い、しかもなお連動しながら変化しつづける「一」の全体を、「縁起」と名づけた。おそらくは荘子も、「坐忘(ざぼう)」という似たような行で同じような体験をしたのだろう。荘子はその薄明を「寂」や「寥(りょう)」と呼び、それを見た自らの冴えきった状態を「朝徹(ちょうてつ)」と名づけた。

ところで釈尊は、この「縁起」の認識を人々に話すことを躊躇(ためら)ったとされる。言葉で話しても通じないだろうし、体験していなければ解りようがないと感じたのだ。しかしそこに梵天(ぼんてん)が降り立ち、けっして諦めずに説くべきだと熱心に勧めた。これが「梵天勧請(かんじょう)」と呼ばれ、釈尊の教えが世の中に出ていく契機になったのである。

禅は当然この「一」の体験を最優先し、十二月八日暁天までの足かけ八日間は釈尊に倣い、全国の道場で臘八大摂心(ろうはつおおぜっしん)という集中的な行を行なう。清巖(せいがん)禅師が書かれたこの「一」も、おそらく修行者を鼓舞し、叱咤激励する書ではないだろうか。

なにも坐禅には限らない。念仏やお題目、あるいは山岳行、礼拝行、書道やさまざまな「道」でも専「一」に没頭すれば同じ体験ができる。それによって「多」は初めて本質的に和合できるのである。

2023/01/01墨 2023年1・2月号 280号(芸術新聞社)