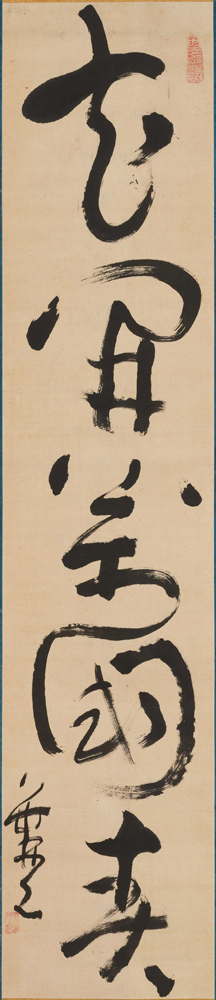

一行書「花開万国春」

池大雅

江戸時代 18世紀

紙本墨書 1幅 126.9×27.0

東京国立博物館蔵

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp)

「春は花」は常套句だが、それもそのはず、日本では約七割以上の花が四月に咲くらしい。人は花を見て春を感じ、春になれば当然の如く花を求めるのだろう。

「花開く萬國の春」は、『臨済録』に典拠を求めることが多いが、臨済禅師の行脚を描いた「行録(あんろく)」には、坐禅中に訪れた禅師に心境を問われ、大慈山の和尚が次のように答える。「寒松一色千年別なり。野老(やろう)花を拈ず萬國の春」(常葉の松は千年たっても際だつ翠を変えないが、こんな儂でも春になれば花を手にして遊び楽しみますぞ)。つまり平等も差別も、本質も現象も、共に心得ているということか。

また『虚堂(きどう)録』には「一花開いて天下は春」とあり、これが変化して先ほどの言葉になったと考える人々もいる。この場合は一輪の花が天下の春を知らしめる、一と多との相即する華厳的認識とも受け取れる。いずれにせよ、これらを総合したような「花開く萬國の春」がポピュラーな禅語になったのである。

春の花といえば、日本人は誰でもおそらく桜を想う。しかし中国に桜はなかったから、本当は梅や桃あるいは百花のはずである。しかしここでは日本人のための禅語と捉え、まずは桜で考えてみよう。

最近明らかになった桜の開花システムでは、桜はまず低温で休眠し、その後激寒で「休眠打破」を促される。やがて気温の上昇に伴い、開花に到るという。つまり、激寒がなければ開花はむしろ遅れるのだ。

あらためて池大雅(いけのたいが)の「花開く萬國の春」を眺めてみよう。

すでに冬の激寒は経験したうえで、その跡形もない爛漫たる春が描かれている。緩慢な筆の跡はまるでゆったり流れる「春の小川」のようでもあり、また花から花へと飛びまわる蝶をも想わせる。

大切なのは、春とはどこかに探すものではなく、今そこにある、すでに花は開いているという認識である。あなたがそこにいるだけで、もはや「花開く萬國の春」なのだ。

多芸多才な池大雅は、そのことをよく承知していたと思われる。享保八(一七二三)年生まれの大雅は、六歳で素読を始め、七歳で本格的に唐様の書を学び始めたという。まもなく萬福寺で書を披露し、僧たちが「神童」と絶賛したというエピソードも残っている。

おそらく彼は、禅語の意味をよくよく味読し、その世界に這入り込んでこの文字を描いたのだろう。常にリズム感に溢れた描線はここではあくまでゆったり描かれ、ゆらりゆらりとたゆたう文字から春の長閑さが柔らかく立ちのぼる。

しつこいようだがこの花咲く春はすでに実現しており、あとは条件さえ整えばいつでも炙り出しのように現れる。如来蔵(にょらいぞう)とか仏性と呼ばれる、我々の奥底の心根のことだ。

2025/03/01墨 2025年3・4月号 294号(芸術新聞社)