はじめに

「パニックと不安」についての多面的な理解のため、ということで今回私などにも原稿の依頼があった。求められるのは仏教や東洋思想の観点のようだが、今更ながらに後悔しきりである。何より精神医学における不安やパニックについて、専門知識を有しないからである。

ただ不安もパニックも、もはや日常語である。むしろ日常語としてアプローチしたほうが、多くの読者に馴染みやすいのではないか、そう高を括って書きだすことにする。

「その不安な心をここに持ってきたらどうだ」

依頼を受けたとき、真っ先に浮かんだのは、『無門関』第四十一則「達磨安心(あんじん)」の話である。菩提(ぼだい)達磨が中国へ来て、不安で仕方がないという神光(じんこう)を安心せしめた、という内容だが、それにより中国での禅の流れが始まり、神光は慧可(えか)と改名して禅宗の二祖になる。つまりインドから伝わった仏教が禅という中国風仏教に模様替えし、その地で根を張りはじめるわけだが、その契機が不安の解消だったのである。

まずはその『無門関』の本文を、他の本からも些か状況を補いつつ訳してみよう。

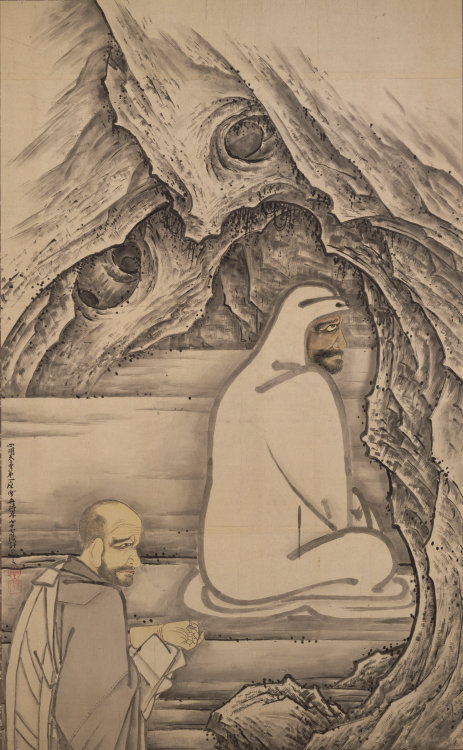

梁の武帝との空しい会見後、達磨は揚子江を渡って北上し、嵩山(すうざん)に入る。今では達磨洞と呼ばれる少林寺裏手の洞窟に達磨は籠もってしまう。いわゆる面壁状態。そして雪の朝、神光がやってくるのである。

断っておきたいが、このとき二人は初対面ではない。すでに面識はあったが、思い切って神光が弟子入りを願い出る場面と受け止めたい。

達磨が黙って坐りつづけるので、腰までの雪に立ち尽くす神光は、やにわに右手の刃物で自らの左臂(うで)を断つ。雪に散り落ちる鮮血が見えるようだが、血の滴るその左臂を右手で持ったまま、神光は涙ながらに訴える。「私はまだ不安で仕方がないのです。どうか私を安心させてください(弟子心未だ安からず。乞う師安心せしめよ)」。

これ以前に達磨が「不可思議の法門」を説いたとする文献もあり、それなら「まだ不安」という表現も納得できる。とにかく不安を払拭すること、それが神光の究極の願いだったのだろう。

すると達磨、「そんなに不安なら、その不安な心をここに持ってきたらどうだ。そしたら安心させてやろう」(心を将ち来たれ。汝が為に安んぜん)。慧可「心を見つけようとしましたが、どこにも見当たりません」(心を覓(もと)むるに、了(つい)に不可得なり)達磨「ならばすでにお前を安心させ終わったぞ」(汝が為に安心し竟(おわ)んぬ)。

如何だろうか。

不安と安心については後で述べるが、なにより左臂を切り落とす神光の奇行に驚く。実際に臂を切り落としたとしたらもはや不安どころじゃないだろう。それにいくら覚悟を示すためとはいえ、大事な臂を失う必要があったのだろうか。神光は、初め儒学や老荘を学び、その後仏教を学んで達磨と出逢った。このとき四十歳だったらしいが、仏教についても相当に学び、ギリギリの問いを持参したはずである。しかし私には、老荘思想も学んだという人間が故意に我が身を傷つけるというのは俄かには信じがたい。もしやすでにパニックを起こしていたのではないか……。実際それが、このエピソードを初めて読んだ私の、偽らざる印象だったのである。

その点を少々気にかけながら、ひとまず達磨が示した安心について考察してみよう。

禅における心

重要なのは、神光の答えた「心を覓むるに、了に不可得なり」という言葉である。心は対象化できない。だからそれを観察することも分析することもできない。よしんば捕まえたと思っても、それはすでに生きた心ではないのだ。

ならば心はどのようなものと、禅は捉えているのか……。

※ここから先は『こころの科学 2025年9月号』本誌にてご覧ください。

名称:慧可断臂図(模本)

作者:狩野〈養川院〉惟信模写(原本 雪舟等楊筆)

所蔵:東京国立博物館

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

URL:https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-2177

2025/08こころの科学 2025年9月号