はじめに

「パニックと不安」についての多面的な理解のため、ということで今回私などにも原稿の依頼があった。求められるのは仏教や東洋思想の観点のようだが、今更ながらに後悔しきりである。何より精神医学における不安やパニックについて、専門知識を有しないからである。

ただ不安もパニックも、もはや日常語である。むしろ日常語としてアプローチしたほうが、多くの読者に馴染みやすいのではないか、そう高を括って書きだすことにする。

「その不安な心をここに持ってきたらどうだ」

依頼を受けたとき、真っ先に浮かんだのは、『無門関』第四十一則「達磨安心(あんじん)」の話である。菩提(ぼだい)達磨が中国へ来て、不安で仕方がないという神光(じんこう)を安心せしめた、という内容だが、それにより中国での禅の流れが始まり、神光は慧可(えか)と改名して禅宗の二祖になる。つまりインドから伝わった仏教が禅という中国風仏教に模様替えし、その地で根を張りはじめるわけだが、その契機が不安の解消だったのである。

まずはその『無門関』の本文を、他の本からも些か状況を補いつつ訳してみよう。

梁の武帝との空しい会見後、達磨は揚子江を渡って北上し、嵩山(すうざん)に入る。今では達磨洞と呼ばれる少林寺裏手の洞窟に達磨は籠もってしまう。いわゆる面壁状態。そして雪の朝、神光がやってくるのである。

断っておきたいが、このとき二人は初対面ではない。すでに面識はあったが、思い切って神光が弟子入りを願い出る場面と受け止めたい。

達磨が黙って坐りつづけるので、腰までの雪に立ち尽くす神光は、やにわに右手の刃物で自らの左臂(うで)を断つ。雪に散り落ちる鮮血が見えるようだが、血の滴るその左臂を右手で持ったまま、神光は涙ながらに訴える。「私はまだ不安で仕方がないのです。どうか私を安心させてください(弟子心未だ安からず。乞う師安心せしめよ)」。

これ以前に達磨が「不可思議の法門」を説いたとする文献もあり、それなら「まだ不安」という表現も納得できる。とにかく不安を払拭すること、それが神光の究極の願いだったのだろう。

すると達磨、「そんなに不安なら、その不安な心をここに持ってきたらどうだ。そしたら安心させてやろう」(心を将ち来たれ。汝が為に安んぜん)。慧可「心を見つけようとしましたが、どこにも見当たりません」(心を覓(もと)むるに、了(つい)に不可得なり)達磨「ならばすでにお前を安心させ終わったぞ」(汝が為に安心し竟(おわ)んぬ)。

如何だろうか。

不安と安心については後で述べるが、なにより左臂を切り落とす神光の奇行に驚く。実際に臂を切り落としたとしたらもはや不安どころじゃないだろう。それにいくら覚悟を示すためとはいえ、大事な臂を失う必要があったのだろうか。神光は、初め儒学や老荘を学び、その後仏教を学んで達磨と出逢った。このとき四十歳だったらしいが、仏教についても相当に学び、ギリギリの問いを持参したはずである。しかし私には、老荘思想も学んだという人間が故意に我が身を傷つけるというのは俄かには信じがたい。もしやすでにパニックを起こしていたのではないか……。実際それが、このエピソードを初めて読んだ私の、偽らざる印象だったのである。

その点を少々気にかけながら、ひとまず達磨が示した安心について考察してみよう。

禅における心

重要なのは、神光の答えた「心を覓むるに、了に不可得なり」という言葉である。心は対象化できない。だからそれを観察することも分析することもできない。よしんば捕まえたと思っても、それはすでに生きた心ではないのだ。

ならば心はどのようなものと、禅は捉えているのか……。それについては『臨済録』が明快に答えてくれる。いわゆる心理学が扱う心より相当に実際的で幅広い。「赤(しやく)肉(にく)団(だん)上(じよう)に一無位の真人(しんにん)あって常に汝等諸人の面門より出入す」。ここで一無位の真人と呼ばれるのが我々個々に具わった心で、常に感覚器から出入りしているというのだ。無位の真人とは、絶対主体とでも訳したくなるような命名である。

臨済禅師は更に詳しくこうも言う。「心法は形無くして十方に通貫す。眼に在っては見といい、耳に在っては聞といい、鼻に在っては香を嗅ぎ、口に在っては談論し、手に在っては執捉(しつそく)し、足に在っては運奔(うんぽん)し、本(も)と是れ一精明、分かれて六和合と為る」。心は元々精緻なエネルギーのようなもの。五感や手足の動きにも漏れなく一体化(和合)して用(はたら)くという。そして禅師の説法はこの後こう続く。「一心既に無なれば随所に解脱(げだつ)す」。つまりそうして各所で各様に用く心だが、その心は無心であるのが一番いい。そうして体の機能と心がすっかり和合していれば、もはや解脱の境地だというのである。

この一体化が破綻するとさまざまな病を発症するわけだが、禅師はそれを「信不及」のせいだと言う。心法、あるいは一無位の真人を信じきれていないからだと言うのである。

神光の不安とは――妄想を生む知性

達磨さんはあまりに無愛想で無口。一方の臨済禅師はあまりにも鼻息が荒い。ここはもう少し、丁寧に話す必要があるだろう。いったい神光の不安とは何だったのか、達磨は何をもって神光を安心させたと言えるのか……。

我々人間には幸か不幸かどうやら動物以上の脳機能がある。いわゆる知性と呼ばれるのがそれである。むろん、こうして原稿を書くのもそのお陰なのだし、あまりなことは言えないが、しかし禅はこの用きを「妄想」「分別」などと言って切り捨てる。いや、禅ばかりでなく、インド仏教も「パパンチャ」と呼んで邪魔にした。人間の心中を「意馬心猿」などと称したのもその流れである。我々の知性は本来の心を見えなくするほど素速く動き回って言葉を産みだし、心を覆ってしまう。その振る舞いはじつにわがまま勝手なのだ。

思えば知性の用きは、まず相手を対象化し、観察し、分析し、分別する。お分かりだろうか。先ほどの問答で、達磨さんが神光に「不安な心を持ってこい」と言い、神光が「探したけれど見つからない」と答えた、その時点で、神光は結果として心を対象化しなかった。できなかったと述べたのも同然なのである。それならお前の心は生きて用いている、本来の心が生きているなら安心ではないか……。あの問答はそういう話なのである。もしも神光が不安を巧妙な言葉で表現していたら、恐らく達磨は弟子にしなかったに違いない。

禅に限らず、東洋の宗教は殆んどが瞑想を行として行なう。瞑想とは、知性によって乖離した対象と心とを再び一体化する時間である。また禅道場では公案という、知性では解けない問題を与えられるのだが、それも我々から二元論(分別)の根深い習慣を払拭し、対象(問題)と一体化するための訓練と言えるだろう。

ところで知性の用き、つまり対象化や観察、分析、分別などは、何のために行なわれるのか、つらつら考えてみると、過去の分析も含め、それは未知なる未来のための営みではないかと思えてくる。そう、知性の最大の仕事は未来への奉仕。どうしても気になる未来を人間は放置できず、手軽な知性であれこれ推測しようとする。それによって宿命的に産みだされてしまうのが、不確定な未来と未だ定めかねる対応についての感情、つまり「不安」なのではないだろうか。

今に生きるために

なかには浄土教のように、未来に浄土を想定してそれを信じ、取り敢えずの安心を得ようという人々もいる。恐らくそれも死後という究極の不安を取り除くためには有効なのだろう。しかし禅は、未来はわからないものと割り切り、そのうえで分からないまま無心で未来に進む、という大胆不敵な方法を採るのである。

未来を憂えず、過去を悔やまず、つまり「今に生きる」ことを標榜する禅だが、まずはそのために達磨さんが示す考え方を見ておこう。達磨はあまりに無口と書いたが、前世紀になって敦煌から達磨の著書とされる文献が見つかった。『二入四行論』といって、解脱に至るための「理」と「行」の二つの入り口が示され、更にその「行」が四つに分けて書かれている。そのなかに、過去と未来を呑み込むための方法も説かれるのである。

まず過去については、悔やんでも怨んでも何も生まれない以上、全ての過去は受け容れるしかない。怨めしい過去があれば、それは自分が原因ではないにしても、自分の前世の誰かによる「宿(しゆく)殃(おう)」だと思えと言う。つまり達磨は、輪廻を遡った誰かの悪業の結果が、たまたま自分に現れたものと思い、受け容れるのがいいと言うのだ。

輪廻などあるものか、と思う方も多いだろう。しかし輪廻の真偽を言うまえに、この際には輪廻がじつに有効であることを知ってほしい。輪廻も浄土も地獄も、人間に必要だったから生まれたのである。苦しい今が、前世の誰かの悪業の結果だと思えれば、どんな災厄も輪廻による宿殃として受け容れ可能ではないか。

さて全ての過去を受け容れて身軽になった後は、今度は未来である。天気予報にさえ一喜一憂する我々が、よく分からない未来に安心して向き合うにはどうしたらいいのか。安心は難しいとしても、せめて平気で向き合うには……。

それについて達磨は、『二入四行論』のなかで「随縁行」を勧めている。「苦楽斉(ひと)しく受くること、皆縁より生ず」。苦しいことも楽しいことも、その原因は輪廻時代の宿因のせいで、それが縁によって自分に現れるだけだという。ここでも輪廻である。その上で、「縁尽くれば還(ま)た無なり」「得失は縁に従って、心に増減無く」。縁によって現れた苦楽は縁が尽きれば無に還る。絶対主体たる心には、何の影響もないというのである。

身体的なアプローチ――知性を休息させる

さて、過去を悔やまず、未来を憂えない気持ちの持ち方はご理解いただけただろうか。またどんな過去や未来も、輪廻さえ受け容れれば慈悲深く承認できることも……。

では安心のための心構えをご理解いただいたところで、今度は禅が蓄積してきた身体技法を、私の体験の範囲で述べてみたい。

絶対主体たる心は対象化できないため、禅は心の問題であっても決して心そのものは相手にせず、体からアプローチする。『臨済録』にあったように、両者は常に和合して用くはずだから、安心のためにはいわば「安心したからだ」づくりに励むのである。肘枕で横になったまま感謝が示せないのと同様に、不安になりにくい身体状況ならば不安にはなれないのである。

まずは知性を休息させ、妄想やパパンチャを沈めなくてはならない。それが不安の製造元だからである。

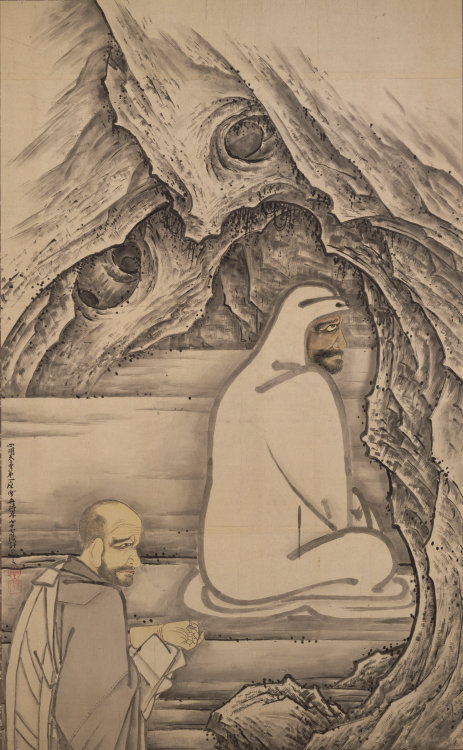

雪舟筆「慧可断臂図」を思い浮かべていただきたい。間近に迫る洞窟の壁に向き合い、達磨さんが坐っている。まさにさっきの臂(うで)を断った問答の場面である。今あらためて達磨と洞窟の壁に注目していただくと、これほど壁が近ければ、両目の焦点をぴったり合わせるのは難しいだろうと思う。つまり思考を停止する最も大きな要因が、あの絵では満たされているのだ。

我々の知性は、まず両目の焦点が合うことで用きだす。だから広い場所で坐る場合は、一旦床に視線を落とし、その視野の中心点と輪郭に、意識を二分する。意識を二点以上に分散すれば、これまた知性は用かないのである。

またいわゆるヴィパッサナー瞑想は、変化しつづける現象を意識が追いつづけることで知性を休息させる。典型的で基本的なのが呼吸だが、瞬間瞬間変化しつづける呼吸を追い続けるのは意外に難しい。私の坐禅会などでは、吸気が流入したラインに喫水線を想像し、ヴィジュアル化した線の上下運動として呼吸を意識化してもらっている。

更に実効性が高いのは読経だろう。暗記した音を忠実に再現する行為は、一部の言葉に興味を惹かれ、なにか考え始めるだけですぐに間違ってしまう。つまり読経がスムースにできるということは、即ちタッチ&リリースの要領で音だけを意識しつづけるため、自動的に思考が停止するのである。しかも読経の間は息を吐きつづけるわけだから、無意識に呼吸法の鍛錬にもなる。読経中は脳波もα波になるし、いいことずくめなのである。

ほかにヴィパッサナー的な方法としては「歩行瞑想」もある。これは実際に歩行してもいいが、その場で両足の踵(かかと)を交互に上下させ、その際の連続した下半身の筋肉の動きをつぶさに意識で包み込む。対象を絞りたがるのが意識だから、包み込むという表現は理解しにくいかもしれないが、実際にしてみれば納得できると思う。歩くことに意識を集中して歩くことなど、日常では皆無なのではないだろうか。

耳については、普段から聴くべき音を絡め取ろうとする誘発的耳音響放射の作用もあり、我々は選択的に音を聴いている。無意識下で行なわれるこの作用に手を加えるのは非常に難しい。我々にできるのは聞こえる音をすべて聞き流し、なにも連想しないことくらいではないだろうか。時に誘発的耳音響放射が止むのを体験することもあるが、目指せることではない。

そして何より安心を促すのは、坐禅という古典的スタイルである。肛門と両膝で作る三角形の重心に自らの重心をのせ、腰骨を立てて上半身は脱力する。そして両手を組んで掌を上に向けると、普段はひねりの入った橈骨と尺骨が横並びになる。すると肩や肩甲骨も開いて胸に浩然の気が流入するのである。脚も同じで、膝から下の脛骨と腓骨はいつだってひねりが入っている。だからどんな歩き方をしても三里の辺りが凝るのだが、坐禅の形に脚を組んだ場合のみ、その二本の骨が横並びになる。痛いのは確かだが、血流は止まらないため痺れることはない。開いた腰が内臓を安らがせ、やがてそれが「安楽の法門」であることを実感させてくれるのである。もしそれでも不安を感じるというなら、その不安な心を「将ち来たれ」と言いたい。

何の目的もなく

いろいろ具体的に述べてきたが、「いま」に居続けるためには具体的な行為に没頭することが肝要である。次から次に具体的な行為に没頭することを臨済禅師は「随所に主と作(な)れば立処皆真なり」と讃えた。真なる主とは、つまり対象と一体化した主体のことだ。何度も申し上げるようだが、見たり観察したりできる心はすでに心ではない。心とは六官と和合して成るもの、或いはまた共に燃えるものとも言える。見ずに成る、自らぼうぼうと燃える。燃えている自分を確認などせず、ただひたすら燃えればいい。観察をせず、分析もせず、分別もしない。まるで「愚」の如しだが、禅はそうした「大愚」を意志的に求めるのである。

本当は、何かの行為(動き)に没頭するほうが禅定(三昧)にはなりやすいが、敢えてじっと坐ったまま、最も妄想の起こりやすい状態で妄想を払う。それが坐禅というものだろう。そう言うと、妄想を払う、知性を休めるのが坐禅の目的のように聞こえるかもしれないが、そうではない。坐禅には何の目的もなく、そう感じたとき初めて坐禅をしたことになる。

あとはただご縁を待てばいい

最後に達磨の伝法偈と言われるものを紹介しよう。

「一華に五葉を開き、結果自然に成る」。

これが禅の基本中の基本として今に伝わる伝法偈である。五枚の花弁というのだから梅だろうか、とにかく花が咲けば、果(み)は自ずから成る、というのである。

当たり前すぎる真理だが、ここには途中の受粉という作用が完全に無視されている。風や水、虫や蝶など、受粉を媒介する存在は多種多様だが、どれも仏教的には「縁」と呼べる。達磨さんは華から果へと進める縁を、まるっきり無条件に信じているのだ。縁に任せ、縁に随い、どの縁も選ぶことなく、無心で随う。達磨さんは「随縁行」にも書いていたように、一切の縁の到来と消滅に、完全に身を任せるのである。

またこの偈で更に大切なのは、あなたが今すでに花開いている、という認識である。伝法偈はそう読める。あとはただご縁を待てばいい、と。

ここまで読んでくだされば、もはや不安な心を今ここに将って来ることはできないのではないか。

しかし最後の最後にもう一つだけ。

冒頭に掲げた「慧可断臂」の話だが、一説には神光がその近くで起きた戦乱に巻き込まれ、誤って左臂を斬られたのだという説もある。そう聞けば、あなたの知性はどういう判断をするのだろうか。

その知性がまた新たな不安を作りだすのだが、そうと知ってはいても、知性はそう簡単には用きを止めない。ただ我々にできるのはそれを時々休ませることだけだ。一つ安心してもすぐにまた別な不安が兆す。もはや生命の安全装置と思って共に暮らすしかないのだが、せめてポチやタマを見習い、「不安」の射程を「今」に絞り込みたい。

まだ人生六十九年目だが、今までのところ「昨日の失敗を悔やむポチ」や「将来を憂えるタマ」には会ったことがないのである。

名称:慧可断臂図(模本)

作者:狩野〈養川院〉惟信模写(原本 雪舟等楊筆)

所蔵:東京国立博物館

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

URL:https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-2177

2025/08 こころの科学 2025年9月号 掲載