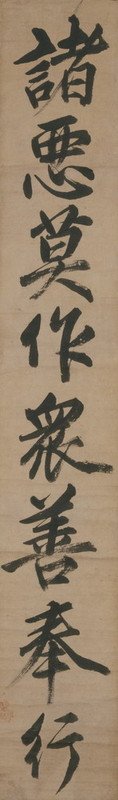

一行書「諸悪莫作衆善奉行」

大林宗套

室町時代(16世紀)

紙本墨書 1幅

東京国立博物館蔵

出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

最古の仏典とされる『法句経(ダンマパダ)』には、仏教以前の警句や諺なども含まれる。これはそうしたものの一つで「七仏通戒偈(しちぶつつうかいげ)」と呼ばれる。つまりゴータマ・シッダールタ以前にも仏(目覚めた人)はいて、ゴータマを含めた過去七仏に共通する大切な戒だという。

全文は以下の如し。「諸悪莫作(しょあくまくさ) 衆善奉行(しゅぜんぶぎょう) 自浄其意(じじょうごい) 是諸仏教(ぜしょぶつきょう)」。書き下せば、「諸々の悪を作(な)すこと莫(なか)れ 衆(おお)くの善を行ない奉れ 自ら其の意(こころ)を浄むる 是れ諸仏の教えなり」。

如何だろうか。後半はともかく、前半はあまりに当然のことと思われるかもしれない。じつは中国唐代の詩人白居易(白楽天)も禅を好み、鳥窠道林(ちょうかどうりん)禅師に仏教の真髄を訊いたところ、この句の前半を示されてそう思ったらしい。「そんなことは三歳の子供でも知ってるじゃありませんか」すると鳥窠和尚「三歳で知っていても、八十歳の老人でも実行できんぞ」とのお示し。「わかる」と「できる」じゃ大違いだと得心したそうだ。

ところでこの四句、じつに見事な配列と訳である。最も大切なのは、自ら其の意を浄めること。それこそが諸仏の教えとされる。それゆえ、善ではなく、まず悪を作さないことが先に来る。つまり、悪を作さないことは当然すぎて自慢にならないから、慢心によって其の意が汚れる怖れが少ないのである。だから何より悪を作すまいと、日々謹むことこそ肝要だというのである。

一方で、衆くの善をせよと言うのだが、これは悪の場合と違い、慢心が生じやすい。「してやった、やってやったで地獄行き」という言葉もあるが、善行にこそ「奉る」という謙虚さが求められるのだろう。

思えば善とは、いつだって自明であり得るわけではない。「己の欲せざるところを人に施さない」のは当然としても、己の欲することを相手も望むとは限らない。善かれと思うことこそ、慎重に丁寧に相手の気持ちを推し量りつつ「奉る」べきなのである。

何が善で何が悪なのか、そんなことを考え始めると、意が分別で汚れそうになる。吾が宗中興の祖とされる白隠禅師は、達磨の座の下に葦(よし=あし)を描き、「好しあしの葉をひっ布(し)ひて夕涼み」と讃した。仏教では不殺生(ふせつしょう)、不偸盗(ふちゅうとう)、不邪淫(ふじゃいん)、不妄語(ふもうご)など、悪がはっきりしているのだから、それをしないのが善と、割り切っているのだろう。

この書は大徳寺九十世大林宗套の筆。大徳寺を再興した一休宗純が同じ言葉を書き残しているが、それに比べると格段に穏やかである。大林禅師は堺の南宗寺開山。開基である三好家一門のほか、武野紹鴎(たけのじょうおう)や千利休など多くの町衆を教化した。応仁の乱の混乱が収まったあとの一番の善は、人と人とが真正面から向き合うことではないか。そう思わせる虚飾のない文字に見える。

2025/09/01 墨 2025年9・10月号 296号(芸術新聞社)